必要な機能はサービスのフェーズによって変わるので常にアップデートし続けることが大切

This page is only available in Japanese.

新規事業でWebサービスやアプリをスタートするとき、便利な機能をたくさん提供してユーザーに喜んでもらいたいと思いますよね。

でも実はその考えは違うんです。

サービススタートのフェーズで多くの機能を盛り込むことは、開発の面からもセールス・マーケティングの面からも、さらにはユーザーの視点からもおすすめできません。

おすすめできないのは3つの弊害があるからです。

機能を盛りだくさんでリリースしてしまうことの弊害と、そうならないようにする方法を実例とあわせてご紹介します。

盛りだくさんの機能による3つの弊害

新規事業をリリースするときに、機能をたくさんつけることでユーザー獲得を目指してしまいがちです。

しかしそういった盛りだくさんの機能を最初から提供することは次の3つの弊害があります。

- 開発工数が増える

- 売り出すコンセプトがブレる

- 何をどうやって使えばよいかわからない

それぞれ具体的にご説明します。

弊害1:開発工数が増える

開発に関わるデザイナーやエンジニアの稼働時間や費用は、開発したい機能の規模や複雑さに比例します。

機能が多く、難しいほど、開発にかかる時間が増え費用が増えていきます。

反対にシンプルな機能に絞って開発を進めることで、時間と費用を節約することができます。

重要で多くのユーザーが使う機能でも、ユーザーがほとんど使わない機能でも開発にかかる時間には影響しません。

開発にかかる時間は、作成に必要な工数で決まります。

開発の予算やスケジュールの考え方とその節約方法を詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。

Web制作で予算とスケジュールがオーバーしてしまう理由とその解決策

機能が多くなることで影響を受けるのは開発に携わるデザイナー・エンジニアだけではありません。

セールスやマーケティングにも大きな影響があります。

弊害2:売り出すコンセプトがブレる

あなたが検討している新規事業がBtoBなのかBtoCなのか、想定しているユーザー数や売上の大きさ、その他の要素に関わらずセールスやマーケティングの施策が必要です。

もしリリースのときに機能が多いと、ユーザーに伝えるべきメッセージやコンセプトにブレが出てしまい、濃度が薄まってしまいます。

例えば飲食店の開業を検討しているとしましょう。

- 「ラーメン、ハンバーグ、寿司、コーヒー、ビール、チーズケーキ、大福が揃っています」

- 「メニューはラーメンだけです」

どちらのお店のほうが売り出しやすいですか?

圧倒的に2番目のラーメンだけに絞ったお店ですよね。

自分が客になったとしても印象が強いのは後者ではないでしょうか。

さらに言うと現代の日本では「ラーメン」ではジャンルが広すぎます。

- 醤油

- 味噌

- 塩

さらには、

- 家系

- 二郎系

ラーメン店でも細分化されます。

いろんな種類のラーメンがあるお店よりも「塩ラーメン一本でやってます」のほうがなんだか美味しそうに見えてしまいますよね。

これはWebサービスやアプリでも同じことです。

何でもできる多機能なサービスよりも、ひとつの機能のクオリティに集中したほうがセールス・マーケティングで打ち出しやすく、ユーザーの印象にも残りやすくなります。

ポイント

ひとつのメニューに絞るのと反対の戦略が、何でもあるファミリーレストランです。

ファミリーレストランは名前の通り、ファミリー向けのため老若男女が満足できる品揃えです。

この戦略でやっていけるのは大資本でセールス・マーケティング、商品開発、店舗開発に圧倒的に多額の投資ができる場合のみです。

新生のファミリーレストランを聞かないのはこのためです。(既存チェーンでも再編やリブランディングが盛んですね)

私を含めた小規模でのスタートであれば一点突破が勝ち筋です。

弊害3:何をどうやって使えばよいかわからない

機能が増え、できることが多いとユーザーの利便性が高いと思ってしまいがちですが、それは間違っています。

できることが多ければ多いほど、ユーザーは何をどうやって使えばよいかわからなくなります。

例えば家電を思い浮かべてください、

最新の電子レンジでは、食べものを温めるだけでなく、蒸したり焼いたり様々な調理に対応している多機能で高級なオープンレンジがあります。

でも日常で一番使うのはシンプルな温めの機能ではないでしょうか。

自動で庫内の分析をし時間を調整してくれるものもありますが「600Wで3分」と指定すれば事足りるのが多いかもしれません。

あなたは洗濯機のモード切り替えや分数の指定をしたことがありますか?

炊飯器の炊き加減を調整したことはありますか?

あなたは使っているかもしれませんが、実は多くのユーザーは「おまかせ」や「全自動」を使っています。

そこまで多機能で好みにカスタマイズしたいという欲求は無いのです。

そのため温めるだけの単機能の電子レンジや予約炊飯・保温機能が無い炊飯器が売られており、需要を満たしています。

あなたの新規事業もそんな単機能のサービスを目指してください。

機能を増やすことはいつでもできます。

一方で機能を減らすことはそう簡単にいきません。

技術的にもそうですが、既存ユーザーからの反発に耐える精神的に辛いものです。

まずはできる限り、「これがないとサービスが成立しない」というコア機能に絞って開発を進めてください。

その後、ユーザーの反応を見ながら機能を追加していくのが良いのです。

フェーズに応じて必要な機能に絞り込むと良い

多機能なサービスは一見するとユーザーが喜ぶと思いますが、実はそうではありません。

またサービスを開発し、ユーザーを集める際にも苦労してしまいます。

サービスのスタート時にシンプルにしておくことによって得られるメリットをご説明します。

メリット1:シンプルになりユーザーが迷わない

あなたのサービスを一言で説明できますか?

ユーザーにとって、サービスの説明がシンプルであればあるほど、理解しやすくなります。

サービスの本質がしっかり伝わるので、ユーザーが誤解しにくいです。

もしサービスの説明が一言でできないのであれば、特徴や機能が多すぎる可能性があります。

「◯◯は△△ができるサービスです」といったように、サービスの本質を一言で説明できるところまで絞りきってしまいましょう。

あなたのサービスでできることが伝わっているのであれば、ユーザーはそれを使い始めることができます。

会員登録をしたあとに画面いっぱいにたくさんのボタンが並んでいたら迷ってしまいます。

しかし「タスクを追加する」「今の気持ちを共有しよう」といったボタンが1つだけ置かれていれば、そのボタンを押せば使えるということが明確ですよね。

またその前の段階、ユーザーへの伝え方自体も変わってくるんです。

メリット2:開発・セールス・マーケティングのリソースを集中投下

サービス開発には多くのリソースが必要です。

そして貴重な時間やお金などのリソースを分散させないことがサービスの成功確率を上げることになります。

例えば「この機能は老若男女に使ってもらいたい」と考えているかもしれません。

そうなると子どもからお年寄りまで幅広い方に認知し、使ってもらうためのセールス・マーケティングを実行する必要があります。

また子どもが対象に入っていると漢字の有無を考慮し、お年寄りのために文字の大きさの調整をしなければいけませんよね。

これはかなり大きな開発のリソースを必要とします。

そのような機能がひとつだけでなく、2つ、3つと増えていくと、開発にかかる時間や費用はどんどん増えていくことがイメージできるのではないでしょうか。

まずはひとつの機能、さらに言うとシンプルな機能、ターゲットも絞りに絞りましょう。

そうすれば開発やセールス、マーケティングのリソースを集中させることができ成功する可能性がグッと高まります。

老若男女ではなく、「東京在住の新卒入社から3年目の25歳の女性」と絞ると一気に解像度が上がり、どこに広告を出せば良いのか、どんなメッセージで訴求すればよいのか、画面のデザインはどうすれば使いやすいのかが明確になります。

サービスのスタート時は機能をシンプルに、対象を狭くすることを意識するとリソースの無駄遣いが減り、成功する可能性が上がります。

メリット3:ユーザーの反応を見ながら機能を改善できる

サービスは作ってリリースしたら終わりではありません。

ユーザーの反応を見て改善するのがポイント。

最初から100点のものを作れる天才はいません。

この世に存在するあらゆるサービスやプロダクトは数えきれないほどの試行錯誤やアップデートを経て残っているものです。

その試行錯誤から複雑さを取り除きましょう。

例えば「新規利用者は増えているけれど、利用停止するユーザーが多い」という課題を抱えていたとしましょう。

もしそのサービスの機能が10個あった場合、果たしてどの機能が新規利用者を獲得するのに貢献して、どの機能が利用停止をさせてしまっているのか正しく把握するのは困難です。

正確に言うと、原因を正しく把握することは不可能です。

サービスには機能やデザイン、ブランディングなど様々な要素があり、それらが密接に絡み合っています。

それぞれの要素が結果にどのような影響を与えているかを紐解くことは至難の業です。

数学の連立方程式の解法を覚えていますでしょうか。

xとyの値を求めたいというときは、xを消しyを求めます。

その後xを求める、という流れです。

複雑さを減らすためには変数を減らす、つまり要素を減らせば良いのです。

提供する機能をひとつに絞っておけば、最初から変数はひとつです。

変更による影響が顕著にわかります。

ユーザーからの反応は確実にその機能に対する反応です。

その反応を見て改善を繰り返しブラッシュアップしていきましょう。

続いては、どうやって機能を絞り込んでいけば良いのか、具体的な方法をご紹介します。

フェーズに応じた機能を絞り込む方法

サービス開発はフェーズに応じて機能を絞り込むとリソースの効率よく開発が進められ、適切なユーザー層に届けることができます。

またそのユーザーからの反応を見て何度もアップデートを繰り返すことができます。

しかし気になるのが、どうやってフェーズに応じた機能を絞り込めば良いのか、その方法ですよね。

ここでは新しく「オンラインの日記サービス」を立ち上げる例でご説明します。

全体の流れはこちらです。

- 目標を設定する

- 目標の達成に最短でたどり着く経路を考える

- 最短経路で必要な機能をリストアップする

- 目標を達成したら新たな目標を設定する

詳しく解説していきます。

1. 目標を設定する

まずは目標を設定しましょう。

ここで設定する目標は具体的である必要があります。

「多くの方に使ってもらう」ではダメ。

「月間アクティブユーザーを1,000人獲得する」のように数値や期間を定めましょう。

この目標が具体的であれば、このあとのステップで正しい計測や改善が回るようになります。

今回の説明ではオンラインの日記サービスを例に説明しています。

実は「月間アクティブユーザーを1,000人獲得する」でも少し抽象的です。

「ユーザーがアクティブである」とはどのような状態でしょうか。

- サービスにログインする

- 日記を書く

パッと思いつくだけでもこの2つがありました。

サービスが”ちゃんと”使われてることを重要視するのであれば、日記を書いてもらうことが大切です。

目標を「月に1回以上日記を書くユーザーを1,000人獲得する」とし、進めていきます。

続いてはどのような経路ならその目標を達成できるかを考えていきましょう。

2. 目標の達成に最短でたどり着く経路を考える

新規開発するオンライン日記サービスにおいて「月に1回以上日記を書くユーザーを1,000人獲得する」目標を設定しました。

次はどうやってあなたのサービスを知り、日記を書いてもらうかまでの経路・導線を設計していきましょう。

大まかな流れはこちらです。

- サービスのトップページへアクセスする

- ユーザー登録する

- 日記を書く

日記のサービスを知ってもらい、登録し、日記を書くというシンプルな流れですね。

流入元や施策は多数あれど、基本的にはこの経路に沿うはずです。

そしてこのステップが多すぎるとせっかく興味を持ってくれた方が離脱してしまう可能性があるため、できる限りステップを削ってください。

それでは具体的にこの最短経路を実行するために必要な機能をリストアップしていきましょう。

3. 最短経路で必要な機能をリストアップする

オンライン日記サービスを使ってもらうにあたり、日記を書くまでの流れが見えてきました。

たったの3ステップしかありません。

- サービスのトップページへアクセスする

- ユーザー登録する

- 日記を書く

ここで必要な機能・要素はなんでしょうか。

それぞれのステップに対応させて考えてみましょう。

- サービスのトップページへアクセスする → サービス紹介が載ったトップページ

- ユーザー登録する → ユーザー登録/ログイン機能

- 日記を書く → 日記の執筆・閲覧機能

サービスを紹介するページ、ユーザーと日記の情報を管理する。

たったこれだけの機能でオンライン日記サービスはできてしまいます。

サービスの立ち上げのタイミングではこれだけで十分。

このシンプルな機能に他社と差別化できる、あなただけのエッセンスをひとつだけ追加してください。

エッセンスを複数入れてはダメです。

複雑になり、せっかくシンプルな最短経路にした意味がなくなってしまいます。

「デザインのカスタマイズはできたほうが良いし、AIを導入しておもしろいことをやりたいよね」

そんなものは無駄です。

おしゃれさにこだわったサービスでなければ見た目のカスタマイズは必要ないですし、「AIでおもしろいこと」

このエッセンスになるものは技術的なものから、ユーザーの心をグッと掴むものまで、あなたのサービスを位置付けるのに必須のものです。

ひとつだけ特徴をつけ、その他のものはあとで実行していきましょう。

4. 目標を達成したら新たな目標を設定する

あなたの施策が見事ヒットし、日記を書いてくれるユーザーが1,000人を超えるようになってきました。

ここまでくれば認知から登録、そして利用までの流れが作れたと言えるでしょう。

それではフェーズによって必要な機能を作りアップデートしていくことについて、具体的な事例でより深く理解していきましょう。

フェーズに合った機能を絞る例

サービスをスタートするとき、フェーズに合わせて機能を絞り込み、必要なものだけを提供することが大切です。

実際にあるサービスの例でどのように機能を絞り込んでいるのかを見ていきましょう。

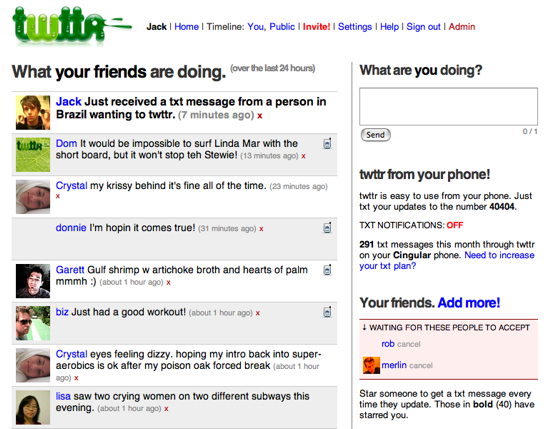

Twitter (現X): SNS

説明するまでもないですが、Twitter (現X)はとても上手く機能を絞り込んでスタートしています。

リリースから現在までの機能の変遷を見ていきましょう。

リリース時は140文字のテキスト投稿とフォロー機能のみ

Twitterは2006年にリリースされました。

一番最初は140文字のテキストの投稿とフォロー機能のみの提供でした。

本当にシンプルな機能で、これぐらいであれば1日で開発できる規模です。

リツイートと画像の投稿を提供

現在では当たり前で機能であるリツイート(現リポスト)や画像の投稿は一番最初のリリースのタイミングでは実装されていませんでした。

今のリツイート/リポストは、対象の投稿にあるボタンを押すだけで自分のタイムラインに投稿されます。

しかしそれ以前に”リツイート”する「RT @ユーザー名: 投稿内容」といった形で手動で行う必要があり、これはユーザーがそのような使い方を自ら発明しました。

ボタンひとつでリツイート/リポストができる機能はユーザー発信で生まれ、2009年、最初のリリースから3年後のアップデートで実装されました。

さらに2015年には自身のコメントを入れる「引用リツイート」機能も追加されました。

ちなみにリツイート機能が実装されてからは「RT」と書いて投稿する形式を「非公式リツイート」と呼ぶようになっています。

また当初はテキストのみの投稿で画像の投稿はできず、画像を投稿するためには外部の画像ホスティングサービスを利用する必要がありました。

有名なところでは「Twitpic」があり2008年に設立されています。

2011年にやっと公式で画像の投稿ができるようになりました。

ちなみにTwitpicはTwitterと商標権などの問題でトラブルとなっており、2013年にサービス終了、投稿された画像はTwitterに引き継がれました。

タイムラインにおすすめツイートを表示

初期のTwitterが他のSNSと違っていた点はタイムラインの表示でした。

FacebookやInstagramなどSNSのタイムラインはユーザーの投稿を時系列に並べるというのが基本で、Twitterもそうでした。

しかしタイムラインにおすすめ順に表示されるSNSが増えてくる流れがありました。

SNSはソーシャルという名前の通り、ユーザー同士のつながりを重視しています。

そのためフォローや友達として繋がっているユーザーの投稿を表示するというのが基本ですが、このおすすめ順のタイムラインによって繋がっていないユーザーの投稿も表示されるようになりました。

Twitterは長らく時系列のタイムラインを採用していましたが、2016年におすすめ順のタイムラインを導入しました。

個人的にはこのおすすめ順のタイムラインはあまり好きではありません。

自分が見たい投稿をするユーザーをフォローしているのに、フォローしていないユーザーの投稿が表示されるのは違和感があります。

ポストの作成やコミュニケーションにAIを導入

Twitterは2022年にイーロン・マスクが買収し、Xにリブランドされました。

その後、時代の流れもあり急速にAIを導入した機能が増えています。

GrokをはじめとするAIチャットボットの導入や、AIを活用したポストの作成支援機能などが追加されました。

有料プランの導入

イーロン・マスクが買収した後、Xは有料プランを導入しました。

これまでTwitterは無料で利用できるSNSでしたが、Xでは有料プランを導入し、広告の非表示や投稿の優先表示などの特典を提供しています。

また有料プランに加入すると140文字の文字数制限を撤廃し、最大10,000文字までの投稿が可能になりました。

このようにTwitterはシンプルな140文字のテキスト投稿から始まり、徐々に機能を追加していきました。

コンプリー:親子向けタスク管理サービス

続いての事例はコンプリーという親子向けのタスク管理サービスです。

これは私が現在開発しているWebサービスで、2025年にベータ版としてリリースしました。

子どもの宿題や習い事などのタスクを親子で管理しやすくなることを目的としています。

現在提供しているのはカレンダーにタスクを登録し、親子で共有できる機能のみです。

この機能だけであれば数多くのカレンダーアプリで実現できるものです。

まずは最低限のシンプルな機能に絞り、ユーザーの方々からフィードバックをいただきながら、必要な機能を追加していく予定です。

まとめ

サービススタートのフェーズで多くの機能を盛り込むことは、以下の3つの弊害がありおすすめできません。

- 開発工数が増える

- 売り出すコンセプトがブレる

- 何をどうやって使えばよいかわからない

一方でこのようなメリットがあります。

- メリット1:シンプルになりユーザーが迷わない

- メリット2:開発・セールス・マーケティングのリソースを集中投下

- メリット3:ユーザーの反応を見ながら機能を改善できる

必要最低限の機能に絞り込んでサービスをリリースしましょう。

なおこの考え方はMVP (Minimum Viable Product)と呼ばれています。

MVPの良さについてはMVPの解説記事で詳しくご説明しています。

併せてご覧ください。

MVPがWebサービス開発では必要な理由とその方法

まずは2週間でWebサービスのプロトタイプを作ってみませんか?

弊社ではたった2週間でWebサービスを開発・提供しています。