Webサービス開発の依頼で必要な基礎知識と失敗しないポイント3選

Webサービスはどうやって開発すれば良いのか、スケジュールは?費用は?どんな会社に依頼すれば良いの?

そんな疑問を持つ、これから自社の新規事業としてWebサービスを立ち上げたい経営者・新規事業の担当者・スタートアップ創業者に向けて徹底的に解説します。

さらにWebサービスの新規事業を失敗しないための3つのポイントやコストダウンのコツも紹介しています。

専門用語は使わず解説していますので、初めての方でも安心してプロジェクトをスタートできます。

Webサービス開発の全体の流れ

Webサービスの開発は「アイディアを思いついたらすぐにプログラミングを始める」というイメージを持たれがちですが、実際には以下の複数のフェーズを踏んで進められます。

- 企画

- 要件定義

- 開発

- リリース

- 保守・運用

開発会社やWebサービスの規模によって多少の違いはありますが、基本的には上記の流れで進められます。

フェーズごとに担当の職種や成果物が変わり、判断ミスやコミュニケーション不足があると雪だるま式に手戻りのコスト(時間とお金)が膨らんでしまいます。

開発を始める前に全体像をつかんでおくことが極めて重要です。

この記事では各フェーズでやるべきことを丁寧に解説していきますので、社内稟議や外部パートナー選定の参考にしてください。

1. Webサービス事業の企画を立てる

企画フェーズでは「このWebサービスは誰のどんな課題をどのように解決するか」を言語化します。

発注者のあなたが、いわゆるビジネスモデルを定義します。

市場規模や競合優位性、収益モデル(月額課金なのか成果報酬なのか)を文章にまとめたり、Excelなどで売上予測などを数値化し、社内の関係者の認識を合わせることが大切です。

この段階でこのサービスは誰がどのように使うのかをできる限り丁寧に細かいところまで決めておくと、後々のデザインや開発がスムーズになります。

2. Webサービスに必要な要件を定義する

「要件定義」では、企画で決めたことを実現するために必要な機能などを洗い出し決定します。

この要件定義では基本的に開発会社のディレクターやマネージャーがヒアリングを主導しますが、発注者のあなたも主体的に参加することが重要です。

先程の企画フェーズで決めたことが実現できているかを、しっかりと意識して要件定義を進めていってください。

なお「要件」と同じ意味で「仕様」という言葉が使われることもあります。

例えばユーザー登録が必要なWebサービスを例に考えます。

ユーザーが新規登録するときにどのような情報を入力してもらいますか?

名前、ふりがな、メールアドレス、電話番号、住所など必要な情報は何でしょうか。

一口に「名前」と言っても、姓と名を分けるのか、本人確認書類で確認が必要なのかなど細かいところまで決めておく必要があります。

ここで決まった要件・仕様が、この後の工程のデザイン・プログラミングといったすべての判断軸になるため、漏れや曖昧さを残さないよう発注者のあなたと開発会社の双方で何度もチェックし合意を取ることが重要です。

3. 開発を進める

開発フェーズは一般にデザイン→プログラミング→テスト→納品という順で進行します。

「アジャイル型」や「ウォーターフォール型」など開発手法によって多少の違いはありますが、基本的には上記の流れです。

開発会社のディレクターやマネージャーがタスク管理ツールを使いながら開発を進めていきます。

3.1. デザイナーによるデザイン

開発のスタートはデザイナーによるデザインです。

「ワイヤーフレーム」や「モックアップ」と呼ばれる、Webサービスの見た目を示す設計図を作ります。

Webサービスの規模によっては、ターゲットユーザーの方へヒアリングを行いフィードバックを得ながら洗練させていくこともします。

3.2. エンジニアによるプログラミング

エンジニア(プログラマ)は要件定義で決まった内容とデザイナーによるデザインを基にプログラミングを進めていきます。

もし要件・仕様が曖昧なままであったり、決めたことから変更があったりすると、エンジニアはプログラミングができません。

そうなると、また要件定義のフェーズに戻る「手戻り」が発生し、スケジュール遅延やコスト増加してしまいます。

それを避けるために、エンジニアからも都度、要件・仕様に関して質問や確認をさせていただきます。

3.3. テストと確認

開発が一段落ついたら「テスト」を行います。

要件通りに動作するか、デザインは正しいか、自動化ツールを使ったり、人間が実際に操作したりして確認します。

そこで見つかったバグを修正し、再度テストを行い、問題がなくなるまで繰り返します。

問題が無くなったら、発注者のあなたに共有し確認してもらいます。

3.4. ソースコードを納品

最終的なソースコードを納品します。

契約によってはその他のドキュメントやデザインデータなども納品します。

またWebサービスを提供するサーバの設定も併せて開発会社が行うことが多いです。

4. Webサービスをリリースする

リリース作業で、開発会社はサーバの設定など運用開始に必要なタスクを一気に片付けます。

一方で発注者のあなたはプレスリリースの配信やSNS運用、広告出稿を同日に行うことでユーザー獲得と話題性を最大化できます。

Webサービスをリリースしてから24〜48時間は障害の発生率が高いため、開発チームが待機しリアルタイムで障害対応できる体制を敷いておくと安心です。

5. 運用と保守、追加機能の開発をする

Webサービスはリリースしてからがスタートです。

「運用・保守」のフェーズではエラーの発生状況の確認、サーバやWebサービス開発に使ったプログラミング言語やフレームワークのアップデートのタスクが日々発生します。

また実際にユーザーがWebサービスを使い始めると、要望や改善の声が上がってきます。

当初の要件・仕様の際には考慮できていなかった点を追加で開発することも多いです。

リリース後は良いことだけでなく、これまで見つからなかった不具合やバグが見つかることもあります。

不具合・バグの修正に費用が発生するかどうかは契約内容によりますので、事前に確認しておきましょう。

Webサービス開発の流れは以上です。

開発の流れ自体はどのような事業モデル、どの開発会社でも大きく変わることはありません。

そんな中、開発がうまくいくケース、うまくいかないケースが出てきます。

誰でも開発を失敗したくないですよね?

自社サービスを持ち、開発会社である弊社が10年以上の経験を通じて学んだ、Webサービス開発を失敗させないポイント3つを紹介します。

Webサービス開発を失敗させない3つのポイント

Webサービス開発の失敗の大半はこの3つに分けられます。

- 企画・要件の甘さ

- 開発会社の選定ミス

- 壮大な計画

これらを避けるために押さえておくべき3つの鉄則を紹介します。

1. 事業の企画と要件をきっちり決める

企画・要件が曖昧なまま開発に入ると、実装途中で「やっぱりAじゃなくてBにしよう」「Cの機能が必要と営業担当から言われた」となり手戻りが発生します。

結果としてスケジュールが遅延したり費用がオーバーしてしまいます。

「MVP (Minimum Viable Product)」という「実用最小限の製品」を作ってリリースするのが失敗しないポイントです。

MVPは顧客を満足させ、将来の開発に役立つフィードバックを得るための最小限の機能を持った製品のこと。

サービスに必要な機能を厳選し、まずはそれだけを開発してリリースすることを心がけてください。

MVPの詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

MVPがWebサービス開発では必要な理由とその方法

2. 信頼できる開発会社に依頼する

意外かもしれませんが開発会社選びのポイントは実績・技術力だけではなく、コミュニケーションの力が大切。

あなたが”本当に作りたいWebサービス”を理解し、共感し、実現できるパートナーを見つけてください。

率直に言って、言われたものを作るだけなら簡単ですし、売上も上がります。

しかしそれでは、あなたが”本当に作りたいWebサービス”にはなりません。

あなたのビジョンの深い理解と共感があって初めて、本当に必要だったものを一緒に作り上げることができます。

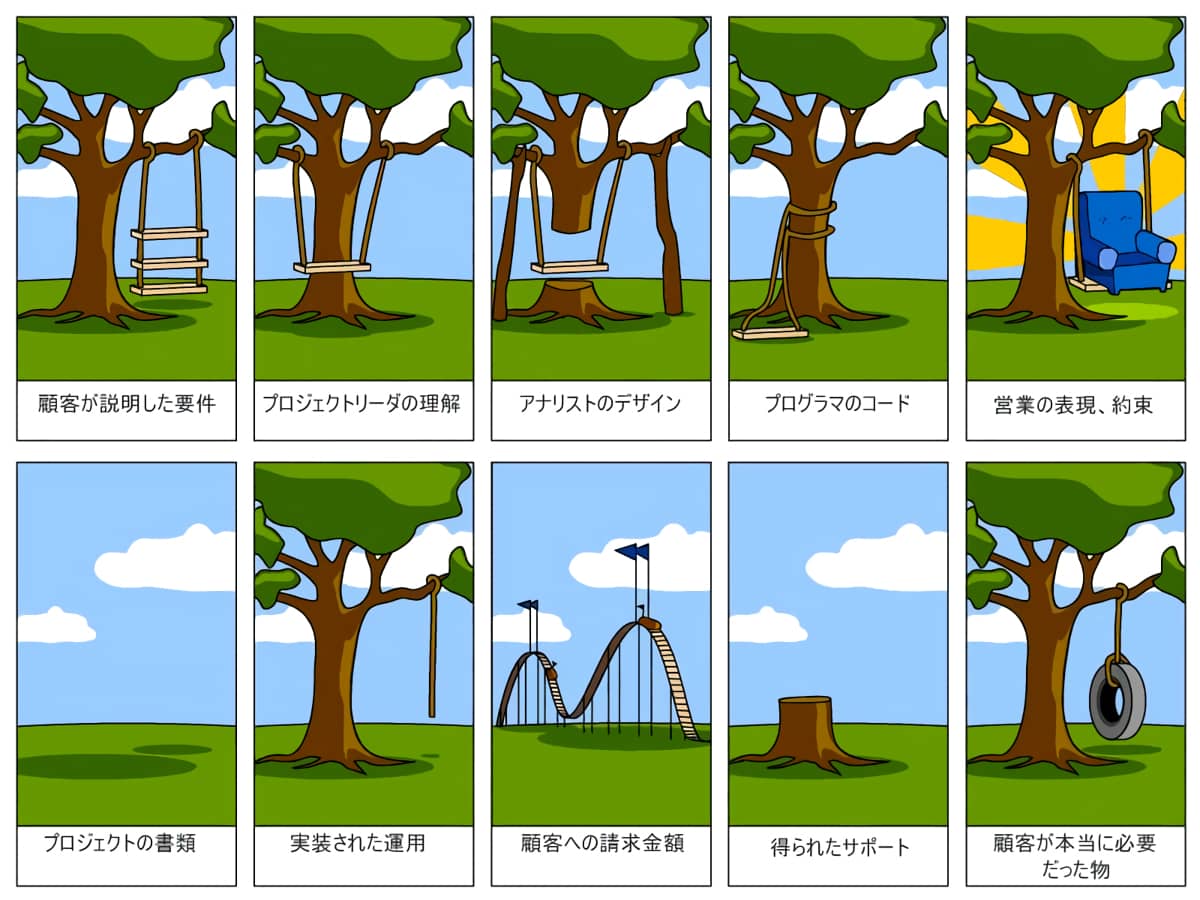

まさにこの絵のように、表面だけでコミュニケーションを取っていると顧客、つまりあなたが本当に必要だったものを見落としてしまいます。

3. 最低限の機能・構成で開発を進める

長期間のスケジュールを確保し完璧なWebサービスを目指すよりも、コア機能だけでできる限り早くリリースし改善する方が成功確率は高まります。

先ほど、ご紹介したMVP (Minimum Viable Product)の考え方です。

まずは最低限の「ここだけは外せない」という機能だけに絞り込み、リリースをしましょう。

その後、ユーザーの声を聞きながら改善していくことで、無駄な機能を作ることなく、ユーザーにとって本当に価値のあるWebサービスに成長させることができます。

この3つのポイントを抑えておけば、Webサービス開発を失敗させるリスクを大幅に減らすことができます。

それを踏まえた上で、次にWebサービス開発にかかる費用の目安を解説します。

Webサービス開発の費用の目安:300万円〜

Webサービスの開発費用は規模や要件によって大きく変わります。

また依頼する開発会社によってもピンキリです。

一般的に小規模であれば300〜500万円、中規模サービスで1,000万円前後、大規模SaaSとなると数千万円以上になることも珍しくありません。

以下では費用の構成要素と削減ポイントを詳しく解説します。

費用は開発の工数や人員に比例する

開発費は「作業時間×単価」で算出されるため、要件が増えれば開発にかかる時間と人数が増えコストが膨らみます。

例えば、ディレクターが1ヶ月で30万円、デザイナーとエンジニアが1ヶ月でそれぞれ60万円かかるとします。

このチームが1ヶ月稼働すると150万円必要です。

小規模なWebサービスを2ヶ月で作り上げたとして300万円です。

予算やスケジュールをオーバーさせないためのポイントは以下の記事で詳しく解説しています。

Web制作で予算とスケジュールがオーバーしてしまう理由とその解決策

開発費用を抑えるコツは小さく作ること

繰り返しになりますが、開発費用を抑えるにはMVP (Minimum Viable Product)の考え方を取り入れ、必要最低限の機能に絞り込むことが重要です。

MVPがWebサービス開発では必要な理由とその方法

せっかくの新規事業の立ち上げなので、完璧なWebサービスを作りたい気持ちはわかります。

しかし、完璧を目指すと開発に時間がかかり、費用もかさんでしまいます。

もしユーザーに受け入れられなかった場合、時間と費用が無駄になってしまいますよね?

すぐに方向転換できるようにも、小さく始めることを心がけてくださいね。

小規模なWebサービスでも2-3ヶ月、300万円程度はかかってしまいます。

実は弊社では2週間、160万円でデモ・プロトタイプを開発するサービスを提供しています。

デモ・プロトタイプを2週間160万円で開発

弊社が提供している「ソクデモ」は、2週間・160万円でWebサービスのデモ・プロトタイプを開発するサービスです。

なぜソクデモではここまで短期間・低価格で開発できるのか、その理由を解説します。

- 10年以上の新規事業の開発経験

- 入り組んだデザインや機能を避ける

- 開発言語やツールは指定

このように弊社が10年以上の経験で培ったノウハウを最大限に投入し、圧倒的な効率で開発を進めます。

そのため2週間・160万円という他に類を見ない時間・価格で提供ができるんです。

Webサービス開発に関してよくある質問

ここでは弊社に寄せられるWebサービスに関する疑問に対して、開発者視点とビジネス視点の両面から回答します。

WebサービスとWebアプリ、Webサイトの違いは?

一般的にWebサイトは情報発信がメインの目的、Webサービス・Webアプリはユーザー操作によるサービスの提供が目的を指す場合が多いです。

WebサービスとWebアプリはほぼ同じ意味で使われていることが多いです。

ただしこれらに明確な技術的線引きはなく、文脈や開発会社・担当者によって使い分けられています。

Webサービスとネイティブアプリの違いは?

WebサービスはWebブラウザを通じて提供するサービスです。

そのため基本的にはWebブラウザが使える環境であれば、OSやデバイスを問わず利用できます。

一方でネイティブアプリはスマートフォンにインストールして使うアプリです。

iOSならApp Store、AndroidならGoogle Playを通じてインストールします。

見かけは同じようですが、それぞれのOSに合わせて別々に開発する必要があります。

このような違いから、一般的にネイティブアプリのほうが開発の工数が多くなりやすいです。

実はWebサービスでもネイティブアプリのようにインストールできる方法があるんです。

まだそこまで広まってはいないのですが、PWAというものです。

弊社が採用している開発言語やツールでは、Webサービスを無理なくPWAとして提供することができます。

ネイティブアプリが欲しいと思ったら、まずはWebサービス、そしてPWAとして提供することを検討してみてください。

新規事業はネイティブアプリではなくPWAを開発するべき理由

AIやノーコードツールを使えばデザイナー・エンジニアじゃなくても作れる?

最近はAIを使った開発、いわゆるバイブコーディングが注目されています。

プログラミングやデザインができなくても、AIに指示を出すことでWebサービスの試作品を作ることができるようになってきました。

またBubbleやFlutterFlow、Adaloといったノーコードプラットフォームを使えば試作品を素早く作ることは可能です。

しかし、私はこれらの技術やツールには限界があると考えています。

確かに、知識が無くても一瞬でWebサービスを作れるというメリットはあります。

一方でこれらのツールでできるのは、全体の30-50%程度かなという印象です。

見た目は綺麗にできて、一見動いているように見えるかと思います。

しかしエンジニアの私から見ると、セキュリティの不安があったり要件・仕様が満たせていなかったり、実際にサービスを提供するには不十分です。

以前、これらのツールを使ってプロトタイプを作り、それをベースに開発してほしいという相談がありました。

中身を見てみると、先程お伝えしたような問題があり、ゼロから作り直したほうが早いし安いという結論になっています。

まとめ

Webサービス開発は企画・要件定義から運用まで多岐に渡ります。

失敗を防ぐには全体像の理解と信頼できるパートナー選びが何よりも大切。

費用は最低300万円からですが、本当に必要な機能だけ作って早期にリリースをすることで大幅に圧縮できます。

MVPという「必要最低限の製品」を作り、まずはユーザーに使ってもらいましょう。

弊社はそのようなMVP開発を得意としており、「ソクデモ」という2週間・160万円でデモ・プロトタイプを開発するサービスも提供しています。

ぜひソクデモのサービスサイトをご覧ください。